「城塞」下巻は大坂夏の陣を前に空前の賑わいを見せる大阪城下の場面から始まり、

大阪城落城後日ならず家康が大阪を走り去る場面で終わっている。

上巻、中巻では滅亡に至る組織の特性を分析する余地があったが、

下巻の大坂夏の陣に至って滅亡は免れないものとなっているため、

倒産間際の人心というものを分析する以外なくなっているように思える。

下巻において真田幸村をはじめとした豊臣方の各武将が爽やかさを示すのに対し、東方総大将の家康の陰険さ、

いやらしさがより一層浮かび上がってくる。

司馬遼太郎の徳川家康に対する舌鋒は鋭く、やれ薄汚いだの、やれ姦物のにおいがするだの、容赦がない。

と、同時に大事業は九分九厘事が成った後の仕上が大事だという事を感じさせる。

大蔵卿局が尾張徳川家の婚礼の為大いに骨を折る場面は滑稽であり、

やるせなさばかりが募る大坂夏の陣の巻のなかにあって一層ユーモラスである。

ビートたけしが言う様に、悲劇と喜劇はコインの裏表と言ったところか。

この物語の軸となっている「小幡勘兵衛景憲」が甲州流軍学の祖であったと初めて知った。

当初は鼻っ柱が強く、粗野で、天下取りを夢想する人物であり好感が持てた。

しかしながら、世の中が治まった途端愚にもつかない男に成り下がるところには失望した。

小幡勘兵衛は徳川の間諜でありながら、豊臣家を利するような策を進言していたのは、

世の中が治まってしまえば自分の働き場が無くなる事を分かっていたからかと思った。

狡兎死して走狗烹らる、ということか。

逆に言えば、有能な走狗でなくただの犬なら烹られることはない。

事実、豊臣に恩を受けていながら早々と徳川に寝返ったような犬は烹られなかった。

そこへいくと、改易された福島正則は走狗であったのかもしれない。

小幡勘兵衛も走狗から犬になる道を選んだのであろう。

「城塞」は大河ドラマ「真田丸」が放送されることに合わせて読み始めた。

時を同じくしてシャープの買収問題が持ち上がっている。

まさにシャープは落城寸前ですが、大坂の陣と同じ構図を感じる。

戦国の気質が絶えて無くなっていることと、創業の理念が絶えて無くなっていること。

籠城者の心理は絶えず動揺していることと、瀕死の体の企業に合理的判断力が欠けること。

大坂方の各武将、その下の兵士が統一感なく働き組織の体を成していないことと、

シャープの有能な社員の退職が相次いでいること。

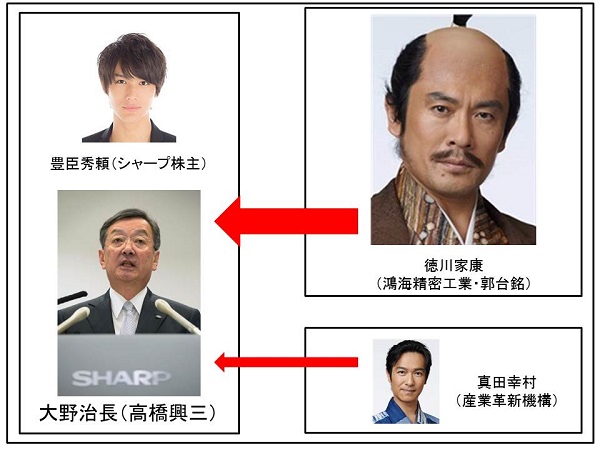

家康があえて無能な大野修理治長をトップの地位に就かせておき滅亡させることと、

鴻海精密工業の郭台銘が無能で保身に走るシャープ高橋興三社長の退陣をもとめないこと。

そして豊臣の為(国家の為)一人奮戦する真田幸村(産業革新機構)という構図・・・。

大坂夏の陣をシャープ、鴻海精密工業、産業革新機構の三つ巴に擬した図

このように、「城塞」上・中・下巻を読みながらシャープと鴻海精密工業の攻防を眺めると、

落城寸前の人間ドラマと倒産寸前の会社に見られる傾向が似ていて興味深かった。

コメントする